院長 友利 賢太

資格

- 医学博士(東京慈恵会医科大学)

- 日本消化器内視鏡学会 消化器内視鏡専門医

- 日本大腸肛門病学会 大腸肛門病専門医

- 日本消化器病学会 消化器病専門医

- 日本消化器外科学会 消化器外科専門医・指導医

- 日本消化器外科学会 消化器がん外科治療認定医

- 日本消化器内視鏡学会

上部消化管内視鏡スクリーニング認定医 - 日本消化器内視鏡学会

大腸内視鏡スクリーニング認定医 - 日本外科学会 日本外科学会専門医

- 日本消化管学会 消化管学会専門医

- 日本ヘリコバクター学会 H. pylori 感染症認定医

- 4段階注射療法受講医

- 東京都難

目次

食後の強い眠気は正常?それとも異常?

一般的な食後の眠気の原因

食後に感じる軽い眠気は、多くの人が経験する自然な生理現象であり、体の正常な反応の一つです。食事をすると消化器官に血液が集まり、副交感神経が活発になります。これによってリラックス状態となり、眠気が促進されるのです。また、炭水化物を多く摂取した際には血糖値が一時的に上昇し、それに対してインスリンが分泌されることで、エネルギー代謝が活性化されます。このエネルギーの使い方にも個人差があり、眠気に影響を与える要因となります。

さらに、体内時計(サーカディアンリズム)にも関係があります。私たちの体は午後の時間帯に自然と覚醒度が下がる傾向があり、昼食後のタイミングはちょうどその時間帯と重なるため、眠気を感じやすくなります。このように、軽い眠気は健康な反応の範囲内といえます

が、強い眠気や頻度の高さには注意が必要です。

異常な眠気という状態

「異常な眠気」とは、食後に強烈な眠気に襲われ、仕事や日常生活に支障をきたすレベルのものを指します。例えば、食後30分以内に突然眠気が襲ってきて、座っていられないほど意識がぼんやりする、もしくは目を開けていられないほどの倦怠感を感じるようであれば、それは身体の何らかの異常信号である可能性があります。

特に毎食後に必ず同じような強烈な眠気が起こる場合は、血糖値の急激な変動や膵臓機能の低下といった内部要因が影響している可能性があります。眠気が「睡眠不足」や「ストレス」とは関係なく、規則的に起こる場合は医療機関での受診をおすすめします。早期発見が、糖尿病や膵臓疾患などのリスク回避に大きく貢献します。

膵臓の役割と身体への影響

膵臓が担う消化と血糖コントロール

膵臓は私たちの身体の中で、生命維持に欠かせない2つの非常に重要な機能を果たしています。第一に、外分泌機能としての「消化酵素の分泌」です。食べた物の中に含まれる脂肪やたんぱく質、炭水化物を分解するための酵素(リパーゼ、アミラーゼなど)を小腸へ送り込んで、栄養吸収を助けています。特に脂質の分解には膵液が不可欠で、膵臓の不調は消化不良や下痢の原因にもなります。

第二に、内分泌機能として「血糖コントロール」を司っています。膵臓の中にあるランゲルハンス島という組織が、インスリンやグルカゴンといったホルモンを分泌します。インスリンは血糖を下げる働き、グルカゴンは逆に上げる働きを持ち、この2つのバランスによって私たちの血糖値は健康的に保たれているのです。これらの機能が崩れると、糖尿病や膵炎といった深刻な病気につながります。

インスリン分泌と血糖変動の関係

食事を摂ると血糖値が上昇しますが、それに応じて膵臓からインスリンが分泌されます。インスリンは血液中のグルコース(糖)を肝臓や筋肉、脂肪組織へ運び、エネルギー源として利用または貯蔵させる働きがあります。この働きによって血糖値は徐々に正常範囲に戻ります。しかし、食後に血糖値が急激に上がるような食事(高GI食品を多く含む)を摂ると、インスリンも過剰に分泌され、逆に血糖値が急降下してしまうことがあります。

この「血糖値の急降下」が引き起こすのが、いわゆる低血糖症状です。症状には、強い眠気、ふらつき、冷や汗、頭痛、イライラなどがあり、生活の質を大きく下げてしまいます。膵臓が正常に働いていれば、これらの症状は発生しにくいですが、機能が低下していると過剰反応やコントロールミスが起きやすくなり、異常な眠気が頻発することになるのです。

膵臓の不調と眠気の関連性

血糖スパイクと急激な低下

「血糖スパイク」とは、食後に血糖値が短時間で急上昇する現象を指します。精製された糖質や白米、甘いスイーツ、清涼飲料水などを摂ることで、血糖値が急激に跳ね上がる傾向があります。こうした急激な変動に対して、膵臓は大量のインスリンを短時間で分泌し、血糖値を下げようとします。その結果、今度は血糖値が急降下してしまい、「低血糖」のような状態に陥るのです。

低血糖状態になると、脳に十分なエネルギーが届かず、強烈な眠気や倦怠感、集中力の低下が起こります。実際にこのような状態は「反応性低血糖」とも呼ばれ、健康な人でも膵臓の反応が過敏な場合に起こることがあります。特に膵臓が疲弊している、あるいは機能が低下している人では、この血糖スパイクと低下のバランスが取れず、何度も強い眠気に襲われるようになるのです。

また、こうした血糖値の乱高下が日常的に続くと、インスリンの働きに対する感受性が落ち、「インスリン抵抗性」が生まれ、糖尿病リスクも高まります。つまり、眠気は「血糖の乱れ」からくる最初のサインである可能性があり、見逃すべきではないのです。

インスリン過剰分泌がもたらす影響

過剰なインスリンの分泌は、単に血糖値を急激に下げるだけでなく、全身の代謝バランスを乱す大きな要因となります。インスリンは本来、血糖値を下げるために必要不可欠なホルモンですが、分泌量が過剰になると脂肪の蓄積が促進され、肥満や高脂血症、さらには動脈硬化といった生活習慣病にもつながります。

また、膵臓が常に大量のインスリンを分泌している状態が長く続くと、やがてその分泌能力が追いつかなくなり、膵臓のβ細胞が疲弊してしまいます。これが「インスリン分泌不全」の状態で、糖尿病の前段階とされる「境界型糖尿病」や「糖尿病予備軍」の段階でよく見られます。この段階では、自覚症状がほとんどないため、日常生活の中で眠気のサインを見逃さないことが重要です。

加えて、血糖値の急変動によって交感神経と副交感神経のバランスも崩れやすくなります。この自律神経の乱れも、眠気や疲労感、時には不眠や頭痛などの症状を引き起こすことがあります。膵臓の不調がもたらす影響は単なる眠気にとどまらず、全身の不調として現れるため、早期の対処と生活習慣の見直しがカギとなります。

考えられる膵臓系疾患と症状

【糖尿病予備軍・2型糖尿病の兆候】

2型糖尿病は、膵臓のインスリン分泌量が減少するか、インスリンが効きにくくなる「インスリン抵抗性」が原因で血糖値が慢性的に高くなる病気です。この病気は非常に進行がゆっくりで、初期段階では自覚症状がほとんどありません。しかし、日常生活において、食後に強い眠気を感じる、体が重い、疲れやすいといった変化がある場合、糖尿病の予兆である可能性が考えられます。特に「糖尿病予備軍」と呼ばれる状態は、空腹時血糖値が正常だとしても、食後血糖値が高くなる「食後高血糖」のパターンがよく見られます。これは膵臓が食後の血糖値変動にうまく対応できていないサインであり、継続的に放置すれば本格的な糖尿病に移行してしまう恐れがあります。食後の強い眠気や疲労感はこの段階で頻発しやすく、定期的な血糖値のチェックが推奨されます。

糖尿病が進行すると、神経障害、腎機能障害、視力低下など深刻な合併症を引き起こすリスクも高まります。そのため、早い段階での生活改善や医師の診断がとても重要となります。

異常な食後の眠気のセルフチェック方法

異常な眠気チェックリスト

自分でできるセルフチェックは、膵臓や血糖の不調を早期に発見するための有効な手段です。以下のような症状が頻繁に見られる場合は、ただの疲れではなく、体の内部で何らかの異常が起こっている可能性を考えましょう。あくまで目安としてお考えください。

・食後30分以内に強い眠気に襲われる

・毎回の食事の後に必ず眠気を感じる

・眠っても疲れが取れず、1日中だるさが続く

・昼食後の集中力が著しく落ちる

・夕方になるとイライラしたり、甘い物を強く欲する

・食後に汗をかいたり、動悸・ふらつきがある

・目のかすみ、頭痛、集中力低下がある

このうち3つ以上該当する場合は、血糖の乱れや膵臓の機能低下が疑われます。症状が軽度でも、毎日のように継続して現れている場合は、一度医師の診察を受けてみることをおすすめします。セルフチェックは日記のように記録するのがベストです。眠気を感じたタイミングや食べた内容、前後の行動や睡眠時間などを記しておくと、自分の体のリズムや問題点が見えやすくなります。スマホのメモアプリや体調管理アプリを使うと便利です。

食後の症状

また、食後の眠気だけに注目していると、見逃してしまう重要なサインもあります。たとえば、食後に「急激な腹部の張り」や「げっぷ」、「軽い吐き気」などが出る人は、膵臓の消化機能が低下している可能性があります。また、倦怠感や「手足の冷え」、「冷や汗」といった自律神経系の症状も、膵臓や血糖異常に伴って出てくることがあるのです。特に注意したいのが、「睡眠を取っても改善しない慢性的な眠気」「いつも決まった時間に眠気がくる」「無性に甘い物を欲する」など、体のリズムと関連する異変です。こうした症状は、膵臓や内分泌系の乱れと強く結びついているケースが多く、単なる生活リズムの乱れとは異なります。

これらのサインを見逃さないことが、病気の早期発見と予防につながります。

生活習慣の改善で防げる?

食事内容の見直し

膵臓や血糖の乱れによる眠気を予防・改善するには、まず「何を食べているか」の見直しが不可欠です。特に気をつけたいのが、精製された白米・白パン・砂糖たっぷりのスイーツ・清涼飲料水などの高GI(グリセミック・インデックス)食品。これらは血糖値を急上昇させるため、膵臓に大きな負担をかけてしまいます。代わりに、低GI食品を中心とした食事に切り替えることで、血糖値の急激な上昇を抑えることができます。玄米・全粒粉パン・大豆製品・野菜・ナッツ類・海藻などを取り入れ、食物繊維を多く含んだバランスの取れた食事が理想的です。また、同じメニューでも「よく噛んでゆっくり食べる」「野菜から先に食べる」といった工夫で、血糖値の上昇速度を抑えることができます。

血糖コントロールを意識した食べ方

食事の仕方を変えることも大切です。1回の食事量を抑え、1日3食を規則的に摂ることで、膵臓への負担を減らせます。さらに、以下のような習慣を心がけるとより効果的です。

「ベジファースト」:食物繊維を多く含む野菜から食べることで、糖の吸収がゆっくりになります。

「炭水化物を控えめに」:パンや白ごはんの量を減らし、タンパク質や脂質の割合を意識的に増やす。

「間食を避ける」:血糖値が常に高い状態を避けるために、だらだら食べる習慣を改めましょう。

「よく噛む」:噛む回数を増やすことで、満腹感も得られ、血糖の急上昇も抑えられます。

これらの食習慣改善は、糖尿病や膵炎などの予防にも直結します。日常生活の中で少しずつ取り入れることが、異常な眠気を改善する第一歩となるのです。

膵臓を守る生活習慣とは?

運動・睡眠・ストレスケアの重要性

膵臓の健康を守るには、食事だけでなく「運動・睡眠・ストレス管理」の3本柱も非常に重要です。膵臓は非常にデリケートな臓器で、生活習慣の乱れがダイレクトに影響を与えます。まず、適度な運動は血糖値のコントロールを助け、膵臓の負担を軽減します。特にウォーキング、ストレッチ、軽い筋トレなどは膵臓に優しく、毎日15〜30分続けることが効果的です。

十分な睡眠も重要なポイント。慢性的な睡眠不足はインスリンの感受性を低下させ、血糖値の乱高下を招く原因になります。7〜8時間の質の高い睡眠を意識し、夜更かしやスマホの使用を控えることが、膵臓の休息にもつながります。

また、ストレスも膵臓の大敵です。ストレスホルモンであるコルチゾールの分泌が多くなると、血糖値の乱れや自律神経の不調につながります。ヨガや瞑想、趣味に没頭する時間を持つなど、心身のリラックスを意識的に取り入れていきましょう。

定期的な健康診断のススメ

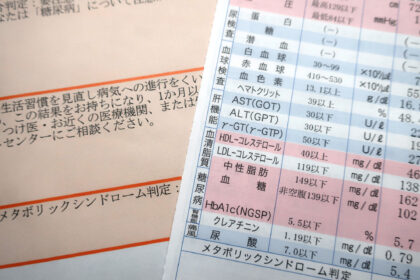

症状が出る前に「予防」することこそが、膵臓を守る最も賢明な方法です。そのためには年に1回以上の定期健康診断が欠かせません。特に30代以降は血液検査だけでなく、腹部超音波やHbA1c検査、腫瘍マーカー(CA19-9など)も含めた精密検査を行うことが望まれます。健康診断では見落とされがちな「軽微な異常」にも注目しておくとよいでしょう。例えば、血糖値は正常でもHbA1cが高いケースや、逆に血糖値は高めでもHbA1cが安定しているケースなど、数値のバランスを見ることが重要です。

また、家族に糖尿病や膵臓の病歴がある人、肥満傾向のある人、慢性的なストレスを抱えている人などはリスクが高く、半年〜1年に1度の検診を心がけることが推奨されます。膵臓は沈黙の臓器とも呼ばれるため、検査でしか異常が見つからないケースも多く、定期的なチェックが命を守るカギとなります。